前回、実用性を大きく発展させたジャイロ式照準器ではありましたが、一方で「測距を正確に行なわないと当たらない」という弱点もあることを紹介しました。

この問題に関しては、第二次世界大戦中には間に合いませんでしたが、レーダーを用いる解決方法が編み出され、戦後、機関銃用の射撃照準器は一つの完成形を迎えることになります。

第一次世界大戦期から変わっていなかった「測距の問題」

航空機の機関銃&機関砲の命中率を上げるための照準器の工夫を見てきましたが、その到達点が第6〜8回で見たジャイロ式照準器でした。これによって敵の未来位置を狙うのに必要な偏差の角度を知ることができ、第二次世界大戦末期の連合軍の戦闘機は機体性能とは別の次元で大きな進化を成したことになります。

これは航空機の性能に、単純な機体の物理的能力以外の、確実に敵を撃墜する能力が新たに加わった最初の出来事だったと言えるかもしれません。

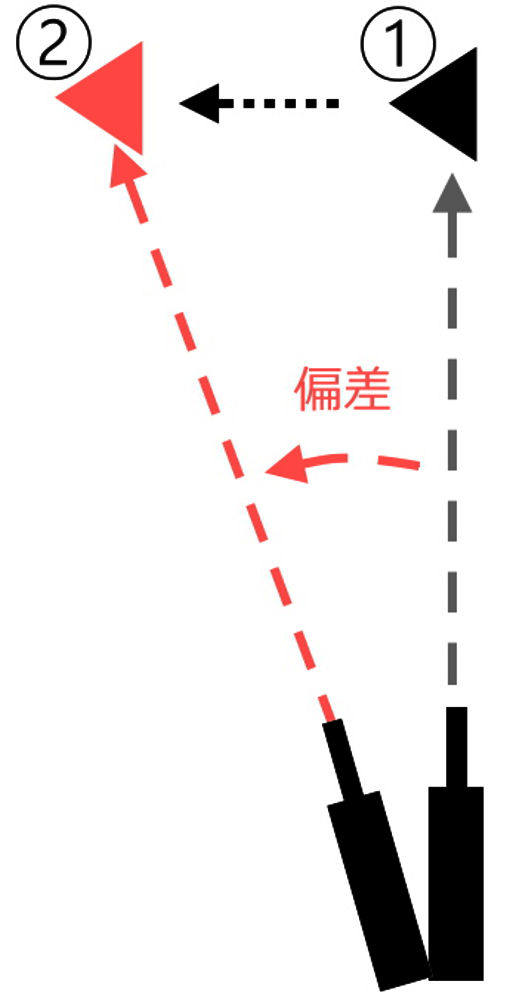

ただし第8回で見たように、ジャイロ式照準器が性能を発揮する大前提として、「敵機までの距離を正確に把握していること」が必要でした。一定時間を経過した後に目の前の敵機がどれだけの角度の偏差を取るかは、単純に弾丸の飛距離によって変わってくるからです。[図1]

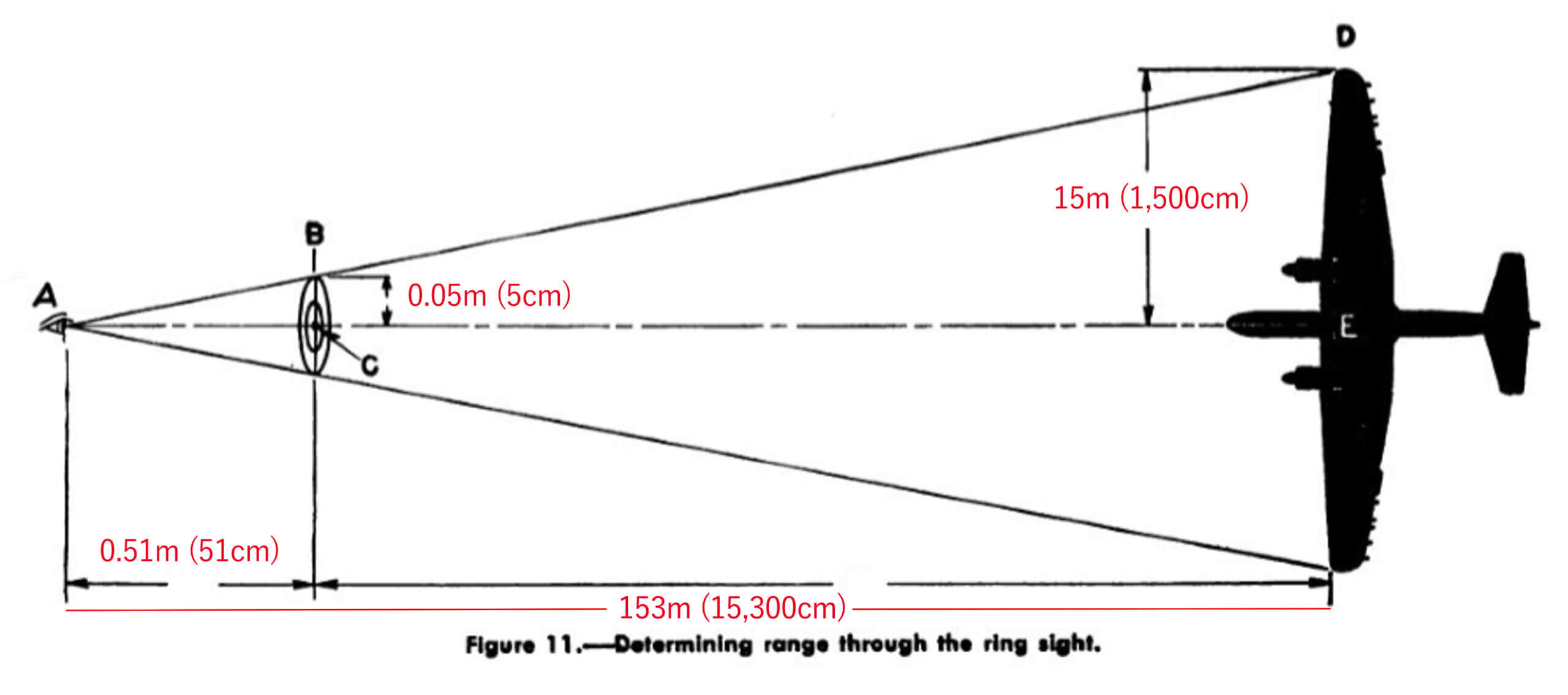

ところが、この点については、ジャイロ式照準器も第一次世界大戦世代の円環式照準器(第2回)と原理的には大きく変わりません。つまり、照準器に投影される円環の大きさと敵機の横幅から測距する段階に留まったままでした。[図2]

偏差の問題がジャイロ式の登場で大きく進化したのに比べると、測距の問題は第一次世界大戦の時代から、ほとんど進化していないに等しいと言っていいレベルに留まっていたのです。

一応、連合軍側の光学式照準器では敵機の幅に合わせて円環の大きさを任意に変えられるようにするなどの工夫をしていましたが、正確な距離を計測するという本質的な問題の解決には程遠いものでした。

レーダーが測距問題を解決

そんなところに、第二次世界大戦中に目標までの正確な距離を知る画期的な装置が登場したのです。それがレーダーでした。

戦後のジェット戦闘機ではレーダーを搭載することで照準器の測距問題を解決し、ジャイロ式照準器はようやく理想的な完成を見ることになります。これによって銃器による照準は一つの完成形を見たと考えていいでしょう。まあ、完成直後にロケット弾が登場し、さらにその後に誘導ミサイルが出てきて、早くもこれだけでは当たらないという世界が再び始まってしまうのですが……。

とりあえず、今回は銃器による照準の究極系で、現在まで基本的な原理は変わっていない「レーダー測距による照準」を少し詳しく見ていきます。

コメントを残す