戦闘機は車とは比べ物にならないほど、パーツの消耗は速く、大量の燃料を喰う”大飯食らい“である。

前回はアラートの待機や、スクランブルがかかってから戦闘機を上げるまでの整備員の動きについて解説した。

しかしアラートで忙しいのは上げるまでだけではない。今回はスクランブルから戻ってきた戦闘機に対し、どのような点検・整備を行なっているかを具体的に話していきたい。

戦闘機が帰ってきたら、駐機前にまず武装解除&タイヤ点検!

「RTB(Return To Base:帰投)します。あと10分くらい」とディスパッチが伝えてきた。燃料車をオーダーしEPO(Every POst-Flight Inspection:毎飛行後点検)の準備を始める。アーマメント(武装弾薬員)は武装のデアーミング(De-arming:武装解除)をするために、ベスト(反射ベスト)を着てアーミングエリアで待機をしている。

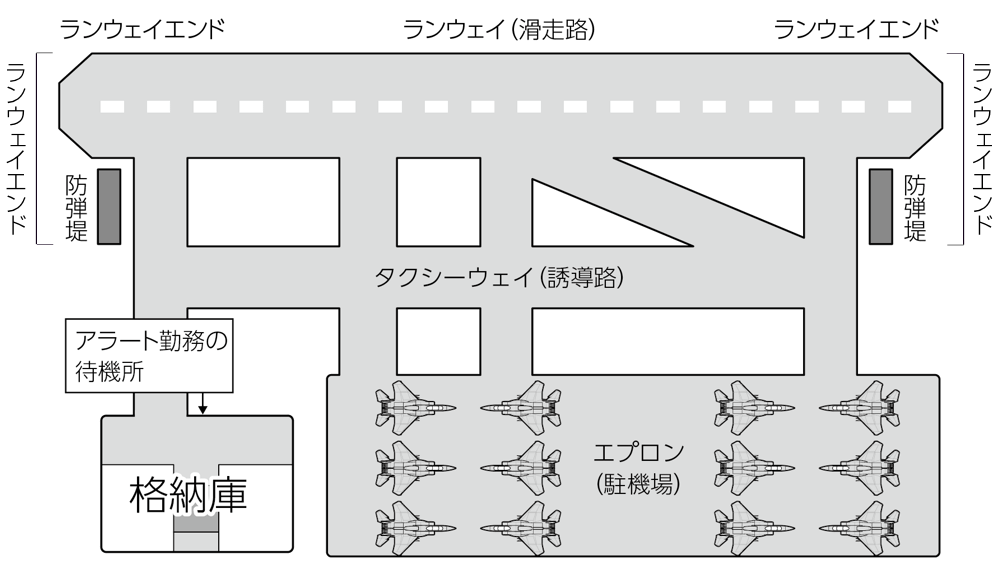

しばらくすると、対領空侵犯措置を終えた2機のF-15Jが滑走路に滑り込んできた。2機ともトラブルはないようだ。ランウェイエンドのアーミングエリア1で一旦停止し、アーマメントが素早くミサイルと20ミリ機関砲の安全措置をしてOKのサインを送る。

再びタクシーを始めた機体は、アラートハンガーの横を通って後ろからハンガー(格納庫)に進入する。もう夜なのでキャンディーライトを持ったクルーチーフの誘導に従い、駐機ポイントの少し手前(タイヤが1回転しない距離)で停止してタイヤの損傷がないか点検する。「タイヤが1回転しない距離」で停める理由は、のちに駐機ポイントに移動した際、最初の目視点検で地面と接していて確認できなかったタイヤの真下部分も点検するためだ。

タイヤは30数回の着陸でダメになる!?

航空機のタイヤの磨耗は早く、F-15だとおよそ30数回程度の接地回数で交換になる。アラートでも磨耗限界になったタイヤはその場で交換作業をEPO中に行なう。

軍用機ファンの間ではタイヤメーカーの名前がよく話題に上がっているが、固定したメーカーはなくブリジストン(日)、ヨコハマタイヤ(日)、グッドイヤー(米)など、再生タイヤだとBFグッドリッチ2(仏)と、多岐に渡っていた。その他、アメリカで見たF-15Eはミシュラン(仏)製であった。1社固定ではなく、供給先を分散してリスクを回避するのは軍用品の常である。

メインタイヤの重さはホイール込みでおよそ65kg。結構な重さである。そのうえ着陸したばかりのブレーキは高温になっているので、ディスク3に直接触れないように注意が必要となる。

これを熟練の整備員はジャッキアップの時間を含めて10分程度で交換する。ちなみにF-4の場合は構造が複雑なため、もっと時間がかかる(これは後の回で解説)。

着陸はメインタイヤを接地させて、ノーズタイヤを浮かせたままエアロダイナミクス(空力技術)で減速した後にノーズタイヤを接地させる。そのため、ノーズタイヤはメインタイヤに比べて減りが遅い。メインタイヤの2倍以上のサイクルで交換になるのが普通である。

現場の状況が見えるような記事で非常に興味深く読ませていただいております。順調に連載されることを期待しております。

コメントありがとうございます。

編集部の都合で思うように編集・更新が進んでいませんが、なるべくコンスタントに続けていけるように努力したいと思います。

今後ともよろしくお願いします。