第3回までは主に「アラート待機」時の整備員の仕事について話をしてきた。

今回は、「通常訓練」のときの朝の準備について紹介してもらう。

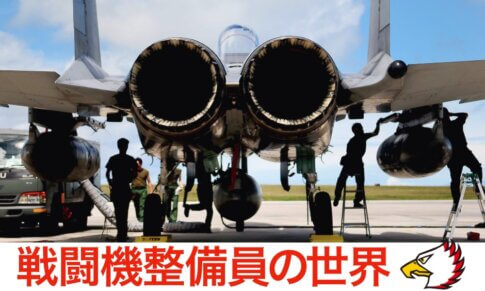

ざっくりと言えば、①ブリーフィング後、②戦闘機を外に出し、③プリフライトチェック(点検・補給など)や武装の搭載を行なうのだが、それぞれに腕の見せどころや失敗できないポイントがあるようだ。

とにかく戦闘機整備員の朝は早い!

アラートの実動勤務と同時に、列線1では毎日飛行訓練が行なわれている。

とにかく飛行隊の朝は早い。アラート勤務は8時から翌朝8時までの24時間勤務だが、通常訓練はその日のフライトスケジュールに合わせる。

そのため8時半離陸の場合は、その時間の1時半間前の7時に機体のアウトハンガーを始める。さらにアウトハンガー開始前のブリーフィングや準備を含めると、2時間前の6時半が出勤時間になる。

自衛隊は8時から17時までが通常の課業時間だが、夜間訓練がない場合でも早くても17時半から18時くらいにはなっていたので、飛行隊は8時の課業開始ラッパと17時の課業終了ラッパは仕事中に聞くことがほとんどであった。

ちなみに時間外手当はない。その日にアラート勤務に上番するクルーも、その時間に合わせて通常訓練に使う予備機の整備を行なうので、同じ出勤時間になる。つまり、アラート待機の日は実質24時間以上の勤務になるのである。

戦闘機の牽引は腕の見せどころ!

朝のブリーフィングは、その日のフライトスケジュールと、スペア機を含むPR2(飛行前点検:PRe-flight Check)を実施する機番、アサインされたクルー、駐機ポイントの番号などを確認する。整備小隊全体への連絡事項が終わるとA・B各フライト(分隊)チーフからさらに細かい伝達事項がそれぞれのクルーに伝えられ、作業開始。

あらかじめ器材班によって暖機運転が済まされている3t TUG(牽引車)に牽引されたF-15が続々とアウトハンガーされていく。

3t TUGは右ハンドルの3人乗りで、排気量4230cc、重量5490kgと重量級。最高速度は27km/hと遅いが、牽引車と呼ばれるだけに牽引力はとにかく強く、フル装備のF-15でも余裕で引っ張ることができる。

なお編集担当からいつも戦闘機は力任せに引っ張ったら動く状態にあるのかと質問されたが、そもそも航空機は車輪を軸駆動してないのでギアというものは存在せず、常にニュートラル状態となる。また今の機体はパーキングブレーキのようなものもほとんどないので、そもそもの重量が重くて簡単には動かないが、押したり引いたりすれば常時機体は動く(なので車輪止め[チョーク]が必須となり、艦載機は鎖で係留している)。

航空機の牽引は、①TUGのドライバーと、②トーバーが外れた、折れたなどいういざというトラブル時に機体のエマーブレーキを踏んで停止できるようにコックピットに入る整備員(整備士)に加え、③翼端監視の人員を要する。バックする場合は、④さらに真後ろに誘導員が必要である。

TUGと航空機は、トーバーと呼ばれる牽引棒により繋がれている。多くの機体は前輪ホイールの軸部分にトーバーを取り付けられるようになっているが、T-33などは前輪のすぐ上の前脚下にトーバーを取り付けるための突起がある。

TUG側と航空機の前輪側に関節があるので、バックで曲げる場合は曲がる方にハンドルを切れば航空機も同じ方向に曲がる理屈だが、トーバーの長さや航空機の主脚のトレッドの長さで機種により反応速度が変わるので熟練が必要である。

大抵の場合、格納庫に航空機を格納する際には、前進で出せるようにバックで格納する。毎日のようにこれを何度も繰り返す飛行隊勤務を経験している整備員は、概ね牽引が上手いと感じている(なかには不得手な者もいるが)。

コメントを残す