高まるアジア情勢の緊張を受けて、日本も長射程巡航ミサイル「スタンドオフミサイル」を導入する動きとなっている。

メディアは射程などの数値に囚われがちだが、自衛隊が整備を急がなければならない問題は技術的な部分よりも他にあるという。

元陸上自衛隊高射学校研究員・防衛省技術研究本部研究員であり、防空システムの専門家である著者に解説いただく。

浮かび上がってきた「長射程巡航ミサイル構想」

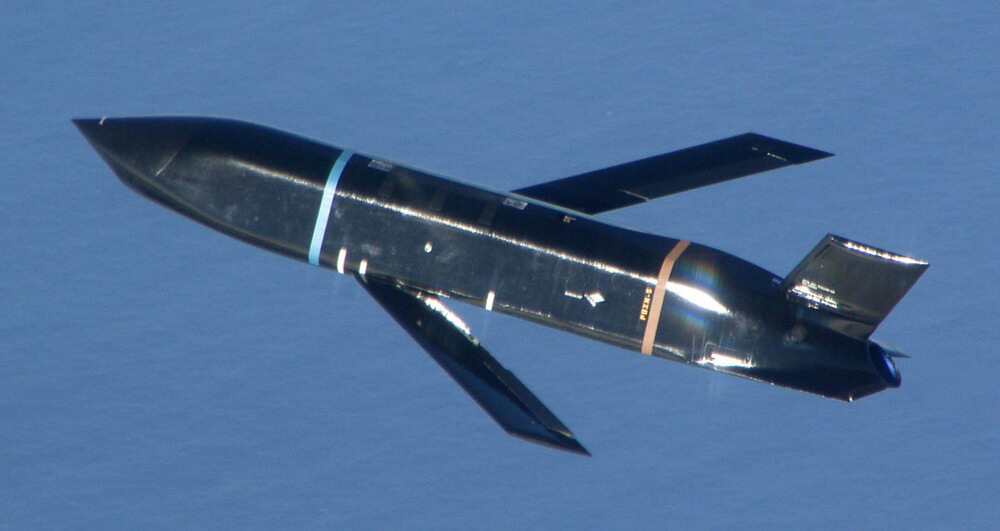

2020年6月に河野防衛大臣(当時)がイージス・アショア計画1の停止を発表して以来、盛んになった代替論として自民党を中心に「敵基地攻撃能力の保有」が浮かび挙がった。しかし2021年度予算政府案では敵基地攻撃能力の表現は行なわず、「12式地対艦誘導弾を長射程化する“スタンドオフミサイル”2(長射程巡航ミサイル)の開発」に留(とど)めた。

このスタンドオフミサイルの射程については、12月18日の読売新聞は1,000キロ、12月29日の産経新聞は複数の政府関係者の話として新型対艦誘導弾の射程は2,000キロと報じている。

実はスタンドオフミサイルの導入計画自体はすでに現行の中期防衛力整備計画(2019~2024年度)に明記されていて、①欧米のスタンドオフミサイル(JSMやJASSM、LRASM)の導入や、②新たな島嶼防衛用地対艦誘導弾の開発が挙げられている。

南西諸島に配備した場合、1,500キロあれば平壌を、2,000キロあれば北京をほぼ射程に収めることになるとなど、メディアはスタンドオフミサイルの射程にばかり注目しているが、話はそう簡単ではない。本稿では、技術や運用の視点から、自衛隊がスタンドオフミサイルを導入し運用していけるものかを考えてみたい。

コメントを残す