今回からは、第6世代機がどのような方向性を目指しているかを探っていく。

その中で、米軍が2030年代も航空優勢を保つにはどうすればよいかを研究した「航空優勢2030年飛行計画(Air Superiority 2030 Flight Plan)」についても紹介する。

NGADは、多機能な1種類の航空機ではない

米国議会調査局のレポート1によると、次世代航空優勢のためのNGAD(Next Generation Air Dominance:次世代航空優勢)計画で空軍が採用する可能性があるものとして、いくつかの技術を調査しているという。そのような技術には以下のようなものが取り上げられている。

- アダプティブサイクルエンジン

- 新形態のステルス

- 先進的兵器(指向性エネルギーなど)

- 熱管理

デビッド L. ゴールドファイン米空軍参謀総長(当時)は上記以外に、コネクティビティ(通信やネットワークにおいて、異種間の接続が簡単であること)が重視されることを、それとなく仄めかしている。

(なお、アダプティブサイクルエンジンについては、本サイトの拙稿でも解説しているので、ご興味のある方はそちらを参照していただければ幸いである)

熱管理について、レポートでは次のように書かれている。

「現在のF-35のエンジンやB-21用として予想されているエンジンは、新しい兵器の利用を可能にするだけのとても大きな発電能力がある。しかし、発熱が赤外線を出すことになり、より簡単に探知されてしまう。ステルス性を高めるため、発生した熱を管理するのには新しい技術が必要になる」

NGADは1機種ではなく、「システムの一群」

NGADは、多機能な1種類の航空機ではないであろうことをゴールドファイン大将が示唆している。ゴールドファイン大将は、2019年のイベントで次のように話した。

「NGADはオムニバスな計画であり、開発する5つの技術は、すべてを一つのプラットフォームに一体化しようとは思ってない」「"family of systems(システムの一群)"という言葉はしばしば過度に乱用されているが、実際、NGADはシステムの一群である」(「Air Force Magazine」2020年10月1日付)

ゴールドファイン大将は言う。「それらの技術は、おそらく異なったペースで取り組まれ、進められていき、熟成され、技術の準備ができたときに、すでに存在するプラットフォーム、センサー、兵器に採用するかを考え、さらに新しいプラットフォームに採用するかを判断する」(「Aviation Week」2020年9月28日-10月11日号)

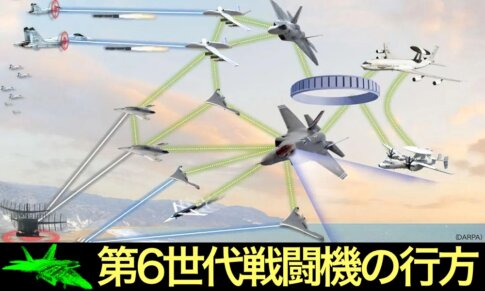

NGAD計画は、1機種の新しい戦闘機の開発・調達を対象としたものではなく、航空優勢のためにネットワーク化された一群の戦闘システムを開発する計画である。おそらく,その中には少なくともコクピットがある航空機があるだろう。

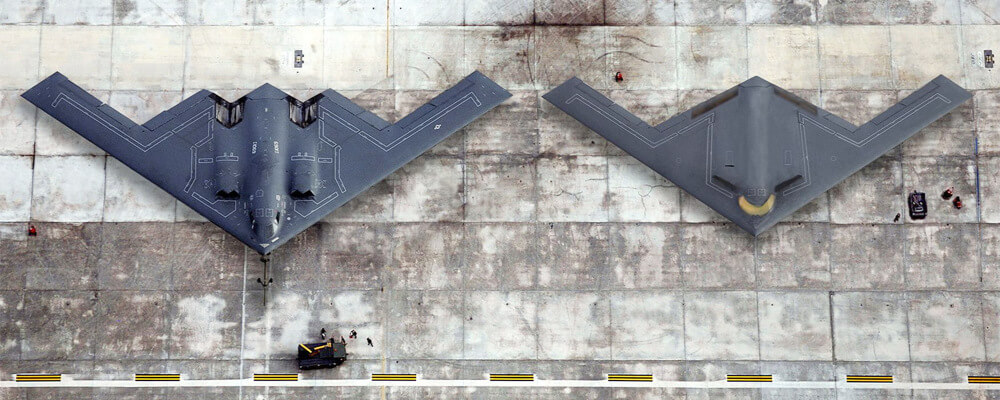

しかし、コクピットがあったとしても、必ずしも常に有人で運用されるとは限らない。B-21ステルス爆撃機をはじめ、欧州の次世代機であるBAEテンペストやFCASも、コクピットはあるものの、有人/無人の両用での運用が可能であるとされている。

後の回で解説する「デジタルセンチュリーシリーズ」構想では、コクピットも複数の機種で共用できるコンポーネントにすることが考えられている。もしそうなれば、無人で運用するときには、コクピットが載せられている空間は別の機能を持ったミッション・システムに載せ替えられることがあるかもしれない。

2009年の時点では米空軍協会の機関誌「Air Force Magazine」(10月1日付)には、第6世代戦闘機が「1機種のマルチロールプラットフォームで任務を遂行するのか、より小さな複数の特殊化された航空機が協力して任務を遂行するのかはまだはっきりしていない」と書かれていた。

現在では状況によっても違うだろうが、中国やロシアのような強敵を相手にする場合には、複数の無人機が有人機と協力して任務を遂行する方向へと向かっている。その場合、無人機はもちろんだが、有人機においても、従来のような1機種で一度に数多くの能力をもつ多機能な航空機ではなくなる可能性が高い。

米国国防総省と空軍は、将来の戦場での航空優勢を獲得するために、徹底的な分析を続けてきている。2014年にDARPAが「航空支配の主導権(Air Dominance Initiative)」の研究を終えている。それによれば、「一つの新しい技術やプラットフォームでは、敵が開発中の洗練された数多くのシステムを抑止したり打ち負かしたりはできないだろう」ということだった。

脚注

- Jeremiah Gertler, “Air Force Next Generation Air Dominance Program: An Introduction”, Congressional Research Service, IF11659,October 5.2020

コメントを残す