円環式とアルディス式のいいとこ取り

アルディス式筒型照準器は平行光レンズを利用し、遠距離にある敵機も目の前の照準用円環も同時に見られるようにした画期的な新発明でした。

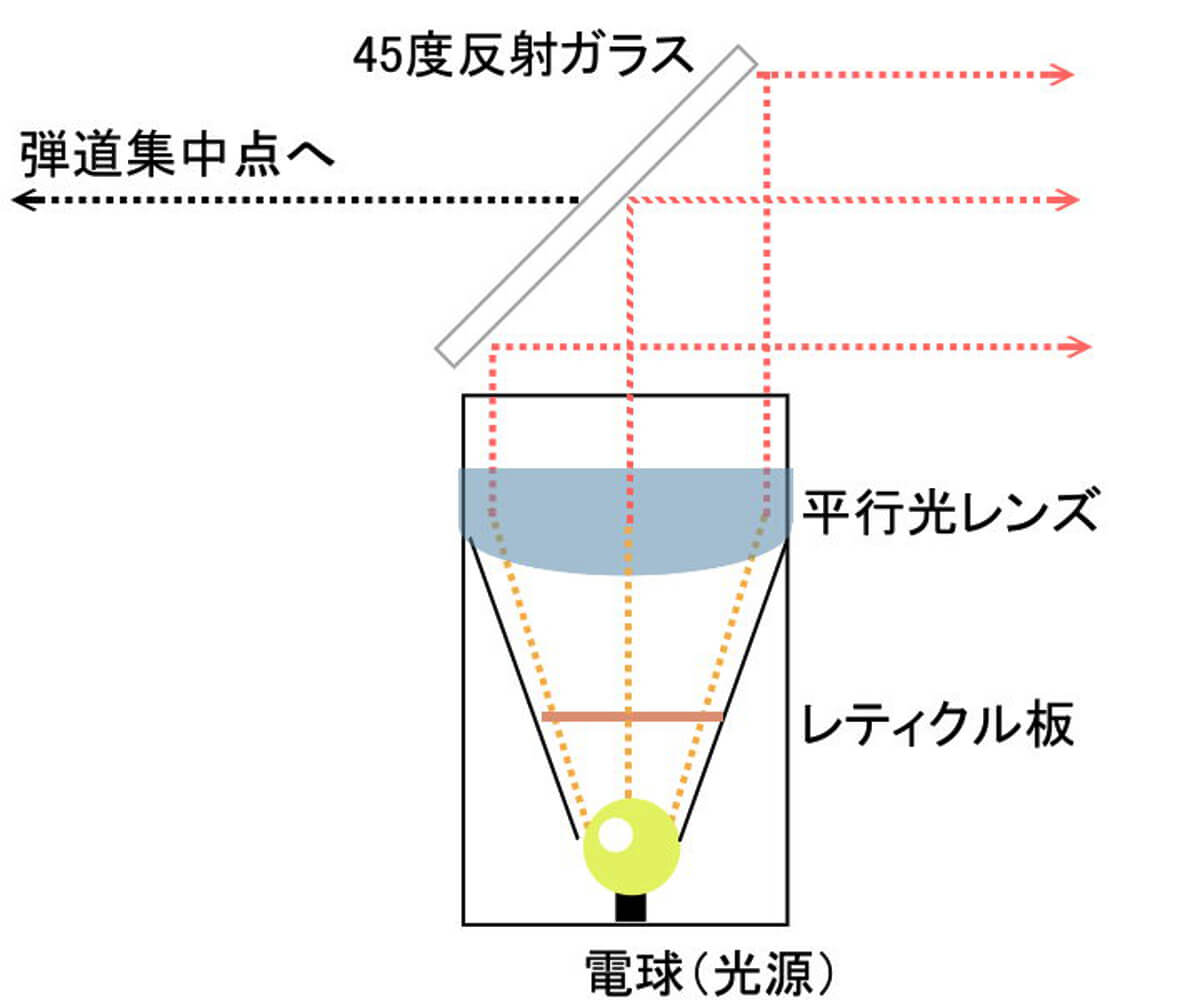

しかし、その限界も明らかだったので、さらなる進化が求められました。その結果が今回見る、[図1]のような光学式照準器(Reflector gun sight)となります。

これは45度の角度で傾けられた反射ガラス板に、電球の光源によってレティクル(円環のような照準マーク)を投影するもので、当然これも中には平行光レンズが入っていました。

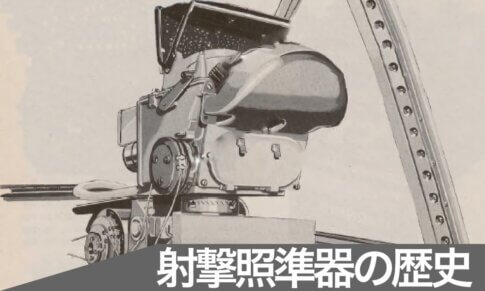

横から見た基本構造は次の[図2]のようになります。(仕組みなどはこれから説明していきます)

これにより、円環式照準器の利点である「①周囲の光景と一緒に照準を見ることができること」と、アルディス式筒型照準器の利点である「②遠近どちらにも目の照準が合う」という、両者の良いとこ取りの照準器が完成します。

さらに、この照準器は「両目で見る照準と測距を可能にした」ので、パイロットは空戦中、周囲に気を配りながら素早く照準を定めることができるようになりました。

最初に実用化に成功したのはドイツ

この新たなる発明は、今度はドイツからやって来ることになりました。

第3回で見たように、第一次世界大戦時のドイツでは回収したアルディス式筒型照準器を基にコピー照準器をつくったものの、曇り止めに失敗し、今一つの実用性に終わりました。

しかしその一方で、さらに進化した光学式照準器を世界に先駆けて開発していたのです。

それが終戦直前の1918年に完成していた「オイギー式光学式照準器(Oigee Reflector Sight)」で、1930年代から第二次世界大戦期にかけて主力となる光学式照準器の原型と言っていいものでした。

なお、原理そのものはイギリス人の発明ですが、航空機に搭載できる形にまとめたのはオイギー社になります。

ただし、戦闘試験中に(第一次世界大戦の)終戦を迎えたようで、本格的には実戦投入されていないというのが定説のようです。

これが1935年にヴェルサイユ条約を無視して復活したドイツ空軍が採用する光学式照準器「Reviシリーズ」の元祖となります。

日本にも届いていたオイギーの筒型照準器

日本軍の場合、ドイツのReviシリーズをコピーして使っていました。

それが正式にライセンスを買い取ったものなのか、もしくは無断コピーなのかはちょっと確認できませんでした。

ちなみに、日本海軍は日米開戦までに光学式照準器を間に合わせたのに対し、日本陸軍は開戦後の1942年以降から装備を開始します。ある意味、すげえな……という感じです。

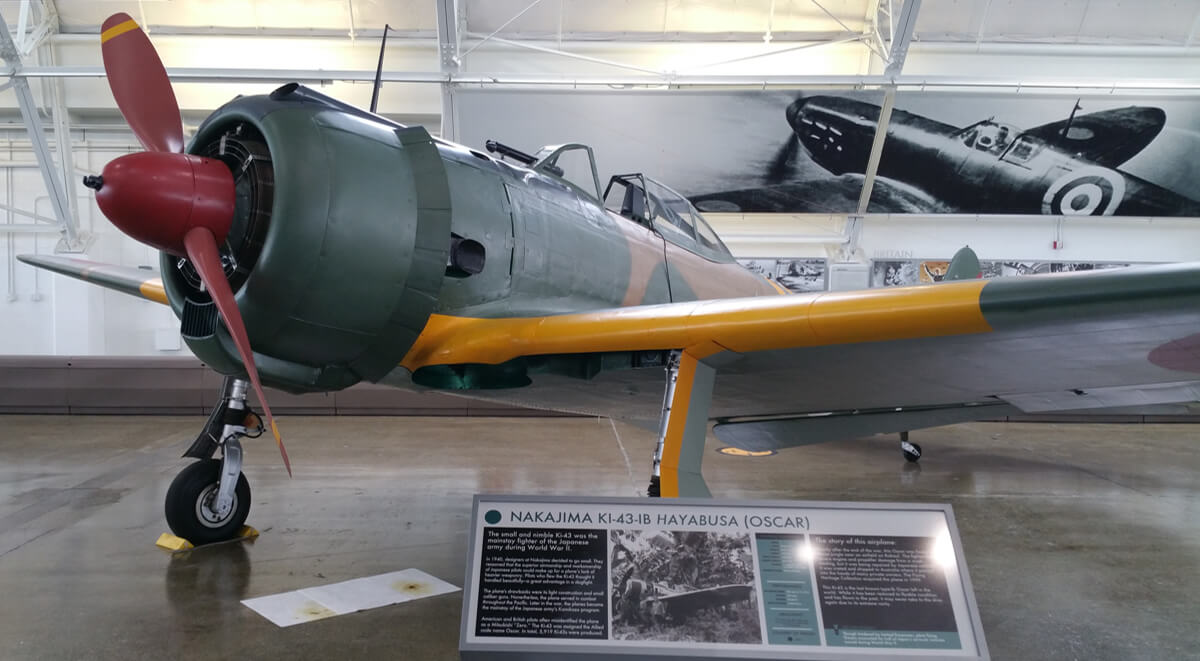

加藤隼戦闘隊の機体が眼鏡式照準器(アルディス式筒型照準器)を積んでいるのはこのためです。

ちなににオイギー(Oigee Berlin)社は(イギリスの)アルディス式筒型照準器のコピーも作っており、後にこれが日本に持ち込まれた最初の筒型照準器、日本軍式に言えば照準眼鏡となりました。

このため日本軍では筒型照準器のことは「オイヂー式」と呼んでいたようです。まあ、小型機はみんなセスナというみたいな感覚ですかね。

ただし第3回で述べたように、オイギー社がコピーした照準器には不活性化ガスが入っておらず、レンズが曇るのを避けられなかったようですから、これをさらにコピーした日本の照準眼鏡も同様の現象に悩まされたはずです。

コメントを残す